AI時代,你的企業準備好了嗎? 當人工智慧已從科技熱潮走進企業日常,人資夥伴該如何跟上這波數位轉型浪潮,打造高效能、個人化的員工體驗?

MAYOHR與人資小週末連續第三年攜手合作,2025年針對企業對 AI工具的應用與期待進行深度調查。【2025 AI應用及人資數位轉型白皮書】彙集百家企業的第一手回饋,深入探討製造、資訊、高科技、零售等多元產業在數位轉型中的進展與挑戰。

創辦全台最大人資社群「人資小週末」的盧世安,在此次問卷調查研究中,他不單只是「說明統計結果」,更提出五項具體、務實的行動建議,力求跨越制度與工具間的落差,為HR轉型開出可行之路。

在混沌中拼圖 在進化中指路—【盧世安】

這是繼 2024 年之後,小週末再次與 MAYOHR 攜手進行的第二次聯合調查AI應用。我們清楚在過去這一年裡,關於 AI 應用的報告、趨勢分析,幾乎如潮水般湧現。然而,我們仍堅持認為 — 從人資視角出發的調查,依然具備其他產業分析無法提供的獨特價值: 因為 HR 始終是最靠近「人」的單位,也最先看見轉型震波下的每一道裂痕與可能。

這份調查在架構上分成了兩部分:前半是關於 AI 工具使用情境、頻率與效果的實務觀察,後半則是對「HR 數位轉型認知」的整體評估。但在我個人的解析習慣中,我很少把報告看成一頁頁獨立的統計圖表—我更傾向將它們視為兩塊尚未拼合的拼圖,一端是工具的現況,一端是組織的意識。拼在一起,才是一個完整的企業AI 轉型生態樣貌。

因此,我個人對這份調查的解析報告,不單只是「說明統計結果」,而是試圖提出五個具體、務實、且能跨越工具與制度之間縫隙的行動建議。

這五個建議,不是口號,也不是「AI 萬能論」,而是嘗試提供每一位 HR 專業者在面對 AI 浪潮時,可以拿來當作方向盤與指南針的參考地圖。

by 人資小週末創辦人-盧世安建議一:優先導入高效能且低門檻的 AI 應用場景

HR 操作建議:聚焦在重複性高的任務上試行 AI 工具,快速驗證效益

AI 導入的第一原則:不求全面,但求有感。

在許多企業的數位工具導入的經驗中,最常見的敗筆不是工具不夠強,而是「使用感知太弱」。若員工在日常工作中感受不到數位工具帶來的便利與效率,即使背後效益再強大,也會變成一個被冷落的裝飾性投資。因此,HR 在 AI 導入階段的首要任務,是打造“可感知的效益場景”,讓使用者體驗到「原本要 30 分鐘,現在只要 3 分鐘」的具體落差感。

這種高回報率的切入點,多數集中在格式清楚、邏輯穩定、評估清晰、產出即用的任務上。依據此次調查結果,HR 最常用 AI 的場景包括:

1. 招募初篩:打掉第一層人力疲勞的牆

HR 在招募初期花最多時間的地方,往往不是跟人面談,而是翻履歷 - 這些工作高度重複、變異少、壓力大。如果懂得如何使用如 ChatGPT 類的工具,結合履歷分析引擎,可實現:

• 快速摘要履歷重點(學經歷、技能、斷點、跳槽頻率)

• 自動化比對職缺需求與應徵者經歷的對應度

• 預測候選人職能傾向,甚至模擬出推薦提問(面談 Prompt)

這樣做,不只是省時間,更是提升判讀品質,避免HR「只看名校、名公司」的習慣性偏誤。

2. 教育訓練:把 AI 當教材編輯小幫手

每次教育訓練都得重新編教材、設計題庫、寫學習單,對 HR 來說是耗能大坑。因此 AI 可協助:

• 依據主題自動列出課綱(並可調整時數)

• 生成客製化測驗題(選擇、簡答、自我評量)

• 輸出「講義初稿」,HR 再進行語氣潤飾與在地化修正

透過這樣的分工,HR能從「教材製造機」變成「學習體驗設計師」。

3. 勞動法規與文件生成:從焦慮者變成掌握者

面對勞基法、性平法、特休規範更新,HR 常陷於「資訊太快、判讀太慢、文件出得慢」的困境。因此可以建置 AI:

• 快速摘要法規重點(針對新舊條文差異對照)

• 草擬內部公告、政策說明、異動通知

• 生成 Q&A 型補充資料,預先回應員工常見疑問

這樣 HR 不用再靠搜尋引擎土法煉鋼,也不怕漏看修正草案。

4. 員工溝通:建立 365 天不請假的助理

HR 經常收到「這個流程在哪?」「怎麼請事假?」「育嬰假剩幾天?」這類重複問題,既瑣碎又打斷專注。解法是:

• 建立一個企業內部的 AI 小幫手(可結合 LINE、Slack、Teams)

• 將 HR 內規、流程、表單資料輸入語料庫

• 設定常見 FAQ 自動回覆邏輯+轉接真人機制

長遠來看,這不僅節省 HR 時間,也提升員工對制度資訊的自主查詢能力。

5. 彙報工作成果:從死資料中萃取活資訊

每月的週報、月報、績效說明、年度報告都需要 HR 從資料堆中寫出「人話」的摘要。AI 能:

• 將日誌、出勤表、問卷、回饋、績效打分等原始資料彙整

• 生成個人績效評語草案(含具體事件+語意風格調整)

• 輸出部門報告草稿,幫助主管更有效聚焦問題點

這樣 HR 的角色將不再是打字工,而是「內容品管」與「報告策展人」。

建議二:強化 AI 數位素養內訓,避免部門數位落差

HR 操作建議:將 AI 訓練列為年度教育訓練 KPI,並客製化職能導向課程

問題現況:AI 浪潮下的 HR 團隊出現數位斷層

調查顯示,目前有系統推動 AI 教育的企業仍屬少數,大多 HR 夥伴只能「邊工作、邊自學」,從 YouTube 挖影片、從網紅貼文學 Prompt、從同事聊天中打聽使用方式。這樣的自救式學習帶來的後果是部門內部快速分化成 M 型:

• 上層是「高自學力者」與「技術狂熱者」,一人就能搞出一整套自動化流程。

• 下層則是「抗拒變化者」與「恐懼技術者」,不敢問、不想學、不願碰。

這樣的結構不僅破壞團隊協作,也阻礙 HR 整體效能提升,因為組織中只有「部分數位」,不叫數位轉型,只會帶來更多跨部門落差與內耗。

策略核心:由制度設計,取代自發摸索

與其鼓勵大家「有空就學一下」,HR 應該將 AI 能力養成正式納入訓練體系中,成為年度教育訓練 KPI 指標,並制定明確的三階段數位素養策略:普及→應用→轉化。這不只是培訓,而是一場組織能力升級工程。

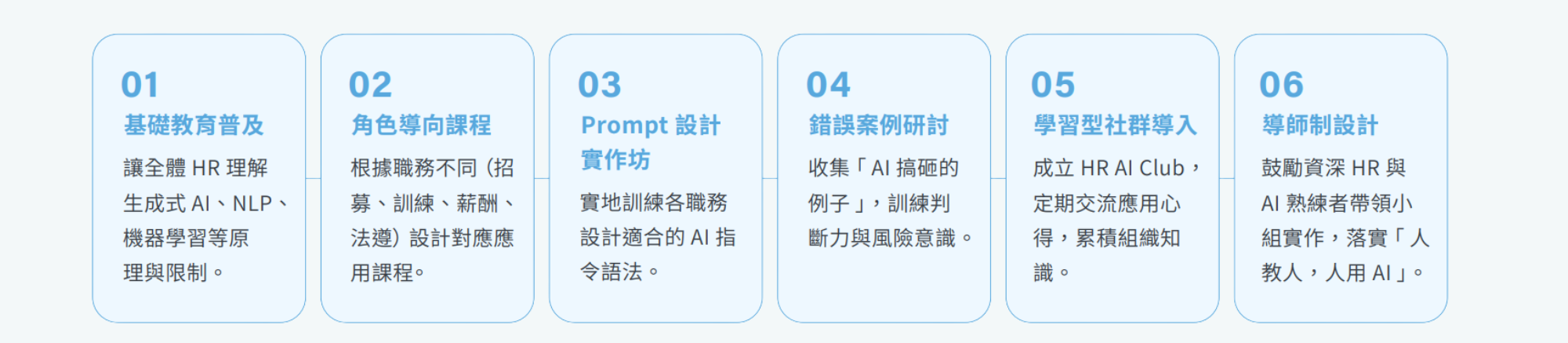

HR 應從制度上出手,推動 AI 識能普及運動,可從以下六步驟實施:

唯有從培訓制度中拉高 AI 素養平均線,HR 團隊才不會出現「一兩個神人、整組混亂」的局面。HR 必須先對自己內部的數位資本進行盤點,這才是轉型的基本盤。

建議三:重構流程而非只是「上工具」

HR 操作建議:以「流程效率」為主軸重新盤點 HR 各項工作節點,並找出 AI 能介入的點位

企業數位轉型常見問題是「只上工具、不動流程」。AI 不是插件,而是重構工作邏輯的引擎。HR 若只是用 AI 加快工作速度,反而會把舊流程的問題帶得更快。真正的轉型,是重新設計流程運作方式,而非單點導入工具。

我們建議從三個層面盤點並優化流程:

1.垂直串接(流程層級)

從招募、面試、入職到轉正、考績、晉升,每個環節應釐清哪些屬於判斷型任務,哪些為重複性操作。AI 可接手如履歷初篩、報到通知、自動生成考核摘要等高耗時低價值任務,讓 HR 專注於關鍵決策與人際判讀。

2.水平打通(部門協作)

HR 與財務、法務、業務等部門常出現流程卡關與訊息落差。透過 AI 串接資料、標準化流程、追蹤責任點,可避免手動追蹤與重工,讓資料自動流動、人不必來回奔波。

3.預測導向(流程智能化)

AI 不只是自動化工具,更是預測與建議系統。例如:離職預警、內部輪調建議、教育訓練推薦,都能透過數據判讀實現流程前移,提升 HR 預防與提早應對的能力。

流程重構是 AI 落地的基礎。真正的智慧,不在於讓工具加速舊問題,而是讓系統進化成支持決策的助手。

建議四:推動「人機協作」的文化,不是取代而是升級

HR 操作建議:建立正向人機分工溝通語言,減少員工的 AI 焦慮與抵制

每次技術變革都伴隨著恐懼與誤解,AI 更是如此。許多員工將 AI 視為監控工具,甚至預告裁員的前兆。此時 HR 的任務,不只是教大家「怎麼用」,而是引導組織建立 「與 AI 共事的心理安全感」。

以下三個做法,有助於推動人機協作的文化落地:

1. 分享成功案例:設置「AI 夥伴故事牆」,讓員工看到 AI 如何幫助同仁省時、減壓、創造價值,改變「AI 是敵人」的印象。

2. 分眾溝通:針對資深員工強調「經驗+AI=升級」、針對年輕員工強調「掌握 AI=加速表現」,用不同語言解除不同焦慮。

3. 明文化分工原則:界定哪些任務由 AI 先處理、人審核;哪些由 AI 輔助、人決 策;哪些則必須完全由人掌控,避免因模糊導致誤解與抵抗。

HR 要清楚傳遞: AI 不是要取代你,而是幫你騰出時間去做更有意義的事。人機協作,是升級,不是淘汰。AI 是夥伴,不是對手。會用 AI 的人,才是真正留下來的人。在這場轉型裡,不會用 AI 的人不是「被淘汰」,而是「自我放棄」。

HR 要做的不是把人逼向學習,而是讓人看見學習的動力與未來的可能性。人機協作,不是科技革命,而是文化革命。能不能說清楚分工、能不能設計出讓人安心的使用框 架,才是人資部門決定這場 AI 變革輸贏的關鍵。

建議五:針對不同部門、不同職位設計 AI 使用藍圖

HR 操作建議:建立正向人機分工溝通語言,減少員工的 AI 焦慮與抵制

報告顯示,不同行業與職位對 AI 的需求與熟悉程度落差明顯。若 HR 推行「一次訓練、一套工具、一種課程」的通案策略,只會讓熟練者覺得無趣,不熟者感到抗拒,推動效果有限。

因此,HR 應針對三大維度進行客製化設計:

1.職能導向 : 不同工作需要不同工具

• 客服人員適合語意分類與 FAQ 生成工具

• 銷售可用聊天腳本與郵件潤飾

• 工程團隊可用錯誤回報摘要與技術文檔精簡工具

2.職級差異

• 高階主管重視 AI 輔助決策與摘要分析

• 中階主管關注簡報與報告生成

• 基層員工則偏好資料整理與流程自動化

3.部門節奏 : AI 導入應貼合各部門工作週期

• 研發重視進度追蹤與測試紀錄

• 財務則偏向報表與數據審核自動化

小建議 : HR 應嘗試建立一份《AI 使用地圖》,內容包含:

• 各部門適用模組與教學工具

• 各職位常用 Prompt 範例

• 每月應用回報與共學機制

這也許才是企業真正進入「AI x HR x 組織策略」的起點

人資未來,不是被 AI 被動塑造,而是 HR 用 AI 主動重構

這份報告從數據出發,卻不應僅止於統計。

從工具應用的落地觀察,到組織認知的縫隙解析,到五種具體而明確的行動建議,我們試圖回答的不是「AI 對 HR 會做什麼」,而是——HR 能否抓住這個轉型臨界點,從被動適應者變成主動設計者?

這五個建議不是理論,也不是夢想藍圖,而是經過拼圖式觀察、現場訪談、數據脈絡整理之後,提出的系統性進化方案。未來的HR 部門應成為企業 AI 應用與組織適應之間的橋梁、翻譯者與引導者。

在這場技術與制度交錯的變革中,HR 不是最晚被影響的角色,反而是最早應該起身布局的單位。因為當「人」的定義開始改變,處理「人」的工作當然就必須率先進化。

讓我們以行動定義未來,以技術重塑角色。畢竟,你能駕馭 AI,才配擁有 AI 時代的話語權。

熱門文章推薦: