在當今競爭激烈的職場環境中,吸引和留住關鍵人才已成為企業主的核心課題。薪資結構的設計不僅關係到員工的滿意度與忠誠度,更影響到企業的整體競爭優勢。然而一個成功的薪資制度,不僅是設計一張薪資表而已。它是一套完整的系統工程,從確立薪資策略、執行精準的薪資調查、建立公平的核薪流程,到最終打造出科學的薪資結構,環環相扣。

我們將深入探討薪資結構的各個面向,包括三大公平原則、固定薪資與變動薪資的差異、薪資設計的三大方向以及核心流程,一同幫助企業主與HR夥伴快速掌握薪資設計技巧與制定合理的薪資制度。

掌握三大公平原則,打造讓員工信服的薪資制度基石

薪資是否合理主要來自對於組織而言,該人才(員工)在組織的相對價值,但也會包含人才(員工)個人所感受是否公平的觀點。也因此,一般在設計薪資結構時也需權衡三大公平,包含外部公平、內部公平及個別公平。

1. 外部公平

留意薪資的競爭性,密切關心相同或類似產業的薪資水準,常見的外部薪資調查包含人力銀行、勞動部、網路資訊或顧問公司等。想知道如何規劃與執行薪資調查嗎?

延伸閱讀:《薪資調查 | 調薪作業需要衡外情、量己力》。

2. 內部公平

內部公平的核心在於一致性,也就是依據工作內容與所需複雜度,設計出合理的職等與薪資級距表,確保不同職位間的薪資差異有跡可循,避免同工不同酬。而能夠科學化呈現這種一致性的工具,就是薪資四分位表。

延伸閱讀:《薪資級距 | 揭開薪資四分位表神秘面紗》。

3. 個別公平

著重對員工的激勵性,透過績效管理與發展的制度,評核個別員工的貢獻、工作投入及學習成長的意願,並給予不同的薪資獎酬,便能達到留才的效果。

薪資結構二大支柱:固定薪資 vs. 變動薪資的差別是什麼?

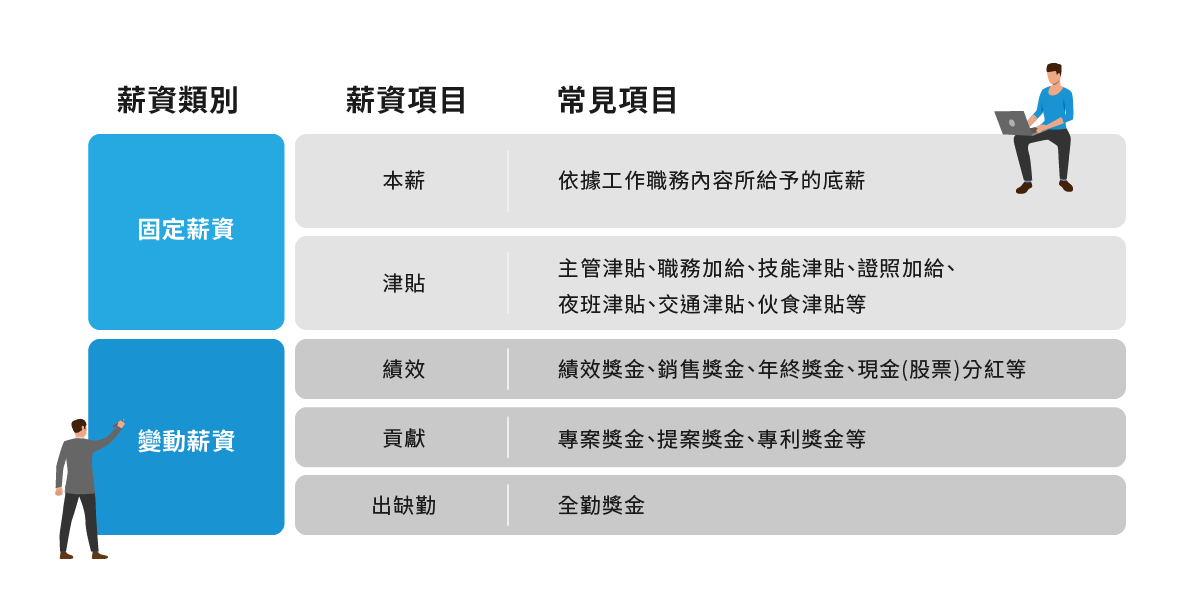

薪資結構看似簡單,但其實是企業經過精心設計。薪資結構是企業對員工激勵和薪酬管理的重要工具,通常分為固定薪資和變動薪資兩大部分。

固定薪資

固定薪資通常包含本薪與津貼,本薪依據直接連動工作價值,也是就是工作職務;津貼的依據則還涉及了工作技能、工作環境、工作時段、工作地點等不同因素。

變動薪資

變動薪資的組合項目常見包含銷售獎金、年終獎金、專案獎金或是全勤獎金等,是會依員工的績效、貢獻甚至是出缺勤表現而浮動的數字。而變動薪資的設計,是將員工個人表現與組織目標連結的催化劑,如何設計一套能真正驅動績效的變動薪資策略?

這麼多不同的薪資項目,除了是企業顧及內外部公平、成本管理運作之外,更重要的是這些項目背後都有企業經營思考的邏輯,包含公司人才戰略、人才的職務與能力發展、對應的組織績效等。舉例來說,台積電近年曾大幅調漲固定薪資20%、降低分紅的比例,為的就是推動世代交替,考慮到新人的績效難有太多表現,唯有調高固定薪資才能讓新人有感,進而吸引更多年輕新血入職。

薪資設計的三大方向:職位、能力與績效的平衡藝術

在眾多管理工具中,薪資是最直接、最量化的具體訊號,不論企業背後的思維或策略為何,薪資設計的目的就是為了吸引、保留、激勵「關鍵人才(員工)」,來達成公司所期望的績效與目標。一個健全的薪資結構,從不依賴單一標準,而是同時考量 職位、能力、績效 三大方向,如同調製雞尾酒般,為不同組織階段與崗位調出合適的激勵組合。換句話說,這套設計回答了薪酬的核心問題:我們究竟是為「位置的價值」、「人的價值」還是「產出的價值」付薪?

而人才(員工)在公司的職位價值來自兩大維度,依能力稀缺性與策略重要性為依據。一般而言,企業80%的價值是由20%的關鍵員工所創造的,也因此不同崗位對員工的需求不同,也需匹配不同薪資結構,透過下述三大方向的考量才能掌握薪資結構設計的精髓。

以「人才(員工)」為出發點,薪資設計包含了三大核心方向:

最基礎也最常見,核心為:薪資對應的是「職位」本身對組織的貢獻、責任大小與複雜度,而非該職位的「個人」。企業透過客觀評價,建立職等與薪資範圍,例如常見的「薪資級距」或前述提及的「薪資四分位表」,既確保了內部公平性(避免同工不同酬),也為員工提供了穩定的保障與相對透明的晉升階梯。

依能力做為參考,目的是獎勵員工擁有的稀缺技能與專業知識,鼓勵他們持續學習與成長。在技術快速迭代的產業,這種方式尤其重要,它允許員工即使在同一個職位上,也能因能力的提升而獲得薪資增長。透過技能津貼、專業認證加給等方式,企業能有效提升團隊整體戰力,將人才發展與組織需求緊密綁定。

與績效考核機制搭配,薪資直接與成果連動,讓員工能夠自主積極的與公司戰略目標保持一致甚至超越。常見形式包括績效獎金、專案獎金、業務佣金或股權激勵。這種「成果導向」的設計,清楚傳遞了「多做多得」的訊息,是最能放大槓桿效益的方式,也是推動組織達標的重要引擎。

新手必看:不可不知的核薪流程與法規遵循

在企業的人才管理中,核薪是一個關鍵環節。無論是新進員工的薪資核定,或是內部晉升的薪資調整,都必須兼顧公平性與合規性,才能建立穩固的人才信任。

為什麼需要標準化流程?

找到合適人選不容易,但真正的關鍵往往在最後一步「核薪」。若薪資條件能符合期待,新人就能順利到職;若出現落差,可能在臨門一腳功虧一簣。一句簡單的「薪資不具競爭力」相信是許多HR夥伴不時會聽到的反饋,但這背後可能涉及薪資政策、內外部公平或市場資訊不足,唯有釐清原因,才能避免優秀人才流失。而缺乏流程規範的核薪,容易因主管主觀判斷或部門間標準不一。因此,建立一個標準化的核薪流程,能確保每一次的薪資決策都公平且一致,也有助於符合《勞基法》等法規規範。

延伸閱讀:《核薪流程 | 十大步驟掌握核薪要領》

工資計算透明度:雇主必須告知員工哪些項目及其計算方式?

根據勞動部提供的薪資結構範例,除了前述的固定薪資與變動薪資之外,薪資項目中還有許多複雜的加扣項組合而成,常見的應扣項目包含勞健保費、福利金、請假扣款、所得稅或補充保費代扣等。其中還有更多的核算細節,例如:所得稅要再細分哪些項目是免稅額(例如加班誤餐費)、哪些項目必須列入所得(例如伙食津貼)。

依勞動基準法第23條新規定的用意,要求雇主應提供工資「各項目」計算方式明細(也就是俗稱之薪資單、薪資明細、薪資袋等)給勞工,其中應包含下列事項:

1. 勞雇雙方約定的工資總額。

2. 工資各項目之給付金額:包括本(底)薪、獎金、津貼、延時工資(加班費)等勞工因提供勞務獲得之報酬均屬之。

3. 依法令之規定或勞雇雙方另有約定,得扣除項目之金額:例如勞工應負擔之勞工保險、就業保險及全民健康保險費、勞工自願提繳之退休金、職工福利金、依執行政法院或行政執行機關之執行命令所為之扣押,以及勞雇雙方約定得扣除之項目,例如:雇主代轉帳之勞工個人自行參加之團體保險費用。

4. 實際發給之金額。

提供「工資各項目計算方式明細」的型式不限於紙本,也可以用電子資料傳輸方式(例如:電子郵件、簡訊、通訊軟體、事業單位內部網站之薪資系統等),或是勞工能隨時取得及可以列印之資料,即已符合法令規定。

▎看到上述的範例表單,我們可以了解到薪資架構設計只是薪酬管理流程的第一步,後續的薪資結算仍然面臨不少挑戰!

在企業規模較小或新創公司中,若缺乏專職HR夥伴處理薪資結算,其實不必過於擔心。透過導入Apollo雲端人資系統,便能事半功倍,不僅幫你整理打卡、出缺勤紀錄以及勞健保投保資料,透過薪資結算模組,3步驟就能快速結薪,並隨時自動更新符合最新勞動法規。

此外,企業也可以選擇人事薪酬外包服務,將繁瑣的人事薪酬行政作業交由專業顧問團隊處理,不僅節省人力成本,還能提高作業效率,讓HR專注於提升人才管理與人力資本價值。

熱門文章推薦